近日臺灣教育部微調歷史課綱,其濃厚的大中華意識惹起爭議,亦臺灣民眾察覺到本土歷史一直都未有在課堂上忠實呈現。在海峽另一邊的香港,教育亦是政權向學生灌輸大中華價值的工具。香港當局企圖於2012年推行德育及國民教育科,其歌頌中共黨國體系的內容令民眾嘩然,學生、家長和市民於該年9月發起大規模抗爭,令當局不得不撤回課程。只是有關當局仍繼續暗渡陳倉,或是在範文引進歌頌中共的內容、或是在部分學校以北京話教授中文課。到了後來當局還建議將中國歷史訂為必修課,只是最終課程會怎樣安排,實在啟人疑竇。

總而言之,香港人既有的文化、獨特的歷史,在香港的課堂都不受重視,而且日益受大中華意識排擠。

本人撰寫《鬱躁的城邦:香港民族源流史》這本以香港本土觀點撰寫的香港通史,旨在抗衡主流教育「去香港化」的大勢。縱然這本書必然會遭既得利益者斥為「偏激」,肯定不會成為歷史課的教科書。但本人希望拙著能成為年青學子的課外讀物,自己國家自己救、自己歷史自讀。

下文為《鬱躁的城邦:香港民族源流史》的撮要大綱,部份內容曾收錄於《香港民族論》及《香港本土論述2013~2014》。

2012年香港反對國民教育的抗爭(圖:Wikimedia Commons)

2012年香港反對國民教育的抗爭(圖:Wikimedia Commons)香港之主權移交予中國已逾十六載。但香港人,特別是年輕一代的本土意識,卻有增無已。2006年保衛中環天星碼頭之社會運動,為香港本土社會運動揭開序幕,之後香港出現了一連串包括保衛皇后碼頭、保衛菜園村等以本土及地區認同為出發點的社會運動。民俗學者陳雲的《香港城邦論》(陳雲2011)主張香港為有獨特身份與歷史的城邦,並抗拒中國的政權、旅客及移民的入侵。此論使本土派與大中華派之爭成為公共討論的焦點。研究國族主義的台灣學者吳叡人甚至大膽指出,香港國族主義經已形成。

只是目前的討論,往往流於情感上之宣洩。比如城邦論中指斥中國遊客及移民為蝗蟲,已經淪為逞口舌之勇的仇恨語言。吳叡人認為香港國族主義若要進一步發展下去,就必須要省察香港的歷史,那方能為香港本土運動找到出路(袁偉熙、何雪瑩2013)。

本文旨在探討香港身份認同,自開埠之前到主權移交後的發展史。筆者希望能透過梳理這段歷史的來龍去脈,讓本土派與大中華派之間的論爭,可以由情緒化的人身攻擊,回到理性的辯證之上。

徐承恩/鬱躁的城邦:香港民族源流史

社會科學在探討國族主義時,多視之為近數百年的現代過程。比如葛爾納(Ernest Gellner)認為國族主義之所以會出現,是因為工業革命令近代國家須確保有充足的人力資源,令國家須定劃疆界,並促進界內民眾的向心力(Gellner 1983)。安德森(Benedict Anderson)則認為近代傳媒的發展、以及殖民主義的制度安排等,令不同社群原先互不相識的社會精英產生作為命運共同體的想像。這些精英之後發起國族主義運動,在世界各地建立國族國家(Anderson 2006)。

史安東(Anthony Smith)卻指出國族主義雖為現代產物,其誕生卻不是一個由無到有的過程。猶太人的身份認同、以及中國華夷之辨的思想均有逾千年的歷史。縱然兩者嚴格上並稱不上是國族主義(前者乃宗教身份、後者乃文化認同),這些前現代的族群歷史卻對之後國族主義之發展影響深遠(Smith 1987)。簡要而言,國族主義是現代社會的產物,國族主義卻會從前現代的族群史中有意無意地汲取養分。

社會科學在探討國族主義時,多視之為近數百年的現代過程。比如葛爾納(Ernest Gellner)認為國族主義之所以會出現,是因為工業革命令近代國家須確保有充足的人力資源,令國家須定劃疆界,並促進界內民眾的向心力(Gellner 1983)。安德森(Benedict Anderson)則認為近代傳媒的發展、以及殖民主義的制度安排等,令不同社群原先互不相識的社會精英產生作為命運共同體的想像。這些精英之後發起國族主義運動,在世界各地建立國族國家(Anderson 2006)。

史安東(Anthony Smith)卻指出國族主義雖為現代產物,其誕生卻不是一個由無到有的過程。猶太人的身份認同、以及中國華夷之辨的思想均有逾千年的歷史。縱然兩者嚴格上並稱不上是國族主義(前者乃宗教身份、後者乃文化認同),這些前現代的族群歷史卻對之後國族主義之發展影響深遠(Smith 1987)。簡要而言,國族主義是現代社會的產物,國族主義卻會從前現代的族群史中有意無意地汲取養分。

新界的歷史,嚴格來說並不是香港開埠前的歷史(圖:Wikimedia Commons)

那麼香港前現代的族群史又是甚麼呢?坊間普遍會將新界史視為香港史前史。這些說法大多會輕輕帶過從百越到唐代的歷史,然後提及五大氏族如何於宋元之交遷居新界,客家人如何隨五大氏族遷入,這些族群之後如何開拓新界,然後面對清初遷界、復界的挑戰。但是,香港開埠時有本地(廣府)、客家、福佬及蜑家等四大族群,主流版本的新界史卻大多是本地與客家這兩大陸上族群的歷史,比較少著墨於福佬及蜑家這些海洋族群的歷史。

此外,新界其實要到1898年才成為香港的一部份,那時候香港已開埠五十七年。當時新界社會與香港社會存在着極大差異,令英國決定要以間接管治的方式,將新界與市區分開管治。要到六、七十年代,隨着香港政府開拓新市鎮,新界才逐漸融合為香港的一部份(Hayes 2006)。香港開埠時,新界大氏族並沒有擔當太重要的角色,早期香港華人精英亦多為海洋族群的成員。

1898年《展拓香港界址專條》中租借的新界及新九龍範圍。(圖:Wikimedia Commons)

1898年《展拓香港界址專條》中租借的新界及新九龍範圍。(圖:Wikimedia Commons)

那麼說,香港史前史就必然是福佬及蜑家等海洋族群的歷史。這些族群並非如陸上族群那樣忠實遵從儒家價值,他們在由陸上族群主導的中華帝國體系中被邊緣化,多為陸上族群所歧視,甚至被視為未開化的化外之民。

在華南沿岸的海洋族群又是從那裡來的呢?我們知道嶺南本非中華帝國的一部份,其原住民被中原人士稱為百越。到秦代,中華帝國才首次對嶺南實行管治,而且管得不久。秦末天下大亂,龍川縣令趙佗據嶺南自立,成立南越國。雖然南越國為漢人稱王的外來政權,其屬民卻主要是原住民,是以朝廷亦以百越風俗管治,執政階層的舉止文化亦漸百越化。

要到漢武帝年間,漢帝國才能夠開始長期佔領嶺南地區。但當中的人口始終以原住民為主,他們直到宋朝仍然拒絕漢化,而直到唐初嶺南每十數年就會有一次叛亂(黎明釗,林淑娟 2013)。而駐防嶺南的將領,偶然會煽動原住民叛亂,令形勢更為複雜。東晉末年,盧循興兵叛亂,號召華南的原全民起事。叛軍攻佔廣州後,欲北伐首都建康,卻被劉裕率軍擊潰。部份原住民事後被押往大嶼山,淪為替朝廷產鹽的奴隸。有研究指這場叛亂,很可能是華南地區盧亭傳說之起源(孔誥烽1997)。南朝陳開國君主陳霸先亦為駐嶺南將領,他得到粵西原住民首領冼夫人襄助,得以北伐登基。

廣西貴港羅泊灣一號墓出土的三足銅案,為南越國遺下之文物。(圖:Wikimedia Commons)

廣西貴港羅泊灣一號墓出土的三足銅案,為南越國遺下之文物。(圖:Wikimedia Commons)

直到唐代,嶺南一帶仍然未大規模漢化,漢人之活動範圍,亦只限於廣州和粵北(曾華滿 1973)。到了宋代,因北方受遼、金、西夏等國威脅,中國的發展重心南移。珠江口一帶開始修築河堤發展農地,並在近岸地區引沙填海造地。今日的南海、番禺、順德、中山等地,有很大部份是宋、明、清三代填出來的。修堤、填海均需要大量投資,亦有一定風險,而爭奪新填地亦會帶來紛爭。最初只有南遷漢人,靠考取功名的族人取得官方庇蔭,方能參與填海造地的工程。

但填海造地的潛在回報實在豐厚,令嶺南原住民禁不住誘惑,不惜放棄逾千年的堅持,要令自己成為漢人。畢竟只有漢人,才能考取功名、買賣土地。原住民的漢化在明代中業尢其普遍,他們的做法通常是修撰族譜,聲稱自已是宋代南遷漢人之後人。為了證明家族的土地擁有權,這些族譜大都會畫蛇添足地指出祖先當年是取得官方批文,獲准遷居嶺南:儘管這其實是明代才有的制度。

而族譜亦會攀附鄰近已考取功名的同姓人,聲稱他們與己族同根。他們根據《朱子家禮》的規定,修建宗祠,以定期祭祠儀式凝聚族人。這樣,新興的宗族於明清的嶺南展開了圈地競賽。較遲漢化的原住民,以及圈地運動的失敗者,便只有兩條出路。一是遷居荒山,成為瑤人。另一個選擇是逃到江河大海,以舟為居。這群水上人便成為了蜑家族群(Faure 2007)。

大嶼山西部大澳的棚屋。傳統上蜑家族群無權佔地建屋,他們只好將用舊的船艇放在高潮線以下的淺灘,用木材撐起,就是第一代棚屋。到了近代則改以鋅鐵搭成。(圖:Wikimedia Commons)

大嶼山西部大澳的棚屋。傳統上蜑家族群無權佔地建屋,他們只好將用舊的船艇放在高潮線以下的淺灘,用木材撐起,就是第一代棚屋。到了近代則改以鋅鐵搭成。(圖:Wikimedia Commons)

閩南族群亦是在香港附近生活的海上族群。他們源自福建南部,故被稱為福佬人。閩南族群在香港為少數族群,分佈卻是眾族群之中最廣的。他們原聚居於福建泉州、漳州及廣東潮汕,後隨貿易航線遷居至廣東沿岸、雷州半島及海南島。不少閩南人遷出中華帝國的勢力範圍,植根於台灣及南洋諸國,成為這些國家的重要組成族群。

閩南族群的祖先,為漢族遺民及福建原住民的後代。戰國初年,越為楚所滅,部份越國遺民遷居當時尚未漢化的福建中部,並與原住民融合為閩越族。閩越一度自立為國,到漢武帝時才被納入中華帝國體系。即或如此,福建一帶處於帝國邊陲,仍遺有閩越遺風。到西晉末年永嘉之亂,衣冠南渡,漢人世家開始遷入福建。閩越人終採納漢文化,並以漢人世家自居,形成了閩南族群。

由於福建缺乏農地,閩南族群遂遷往泉州、漳州,打算出海謀生。初時海上絲路的貿易均為廣州所壟斷,到唐末黃巢之亂,叛軍攻入廣州,屠殺港口內的回教商人,以泉州為基地的閩南人隨即成為叱吒南海的海洋族群(湯錦台2013)。

與陸上族群相比,海洋族群比較不看重儒家的倫常規範。能透過科舉作上向社會流動,是陸上族群忠於儒家倫常的動機,亦為陸上族群融入中華帝國體系的國本,但蜑家一直被視為化外之民,到清代雍正期間才獲平權。縱使有權考科舉,其子弟卻無法與陸上大宗族所辦的書院教育出來的子弟競爭。

那麼香港前現代的族群史又是甚麼呢?坊間普遍會將新界史視為香港史前史。這些說法大多會輕輕帶過從百越到唐代的歷史,然後提及五大氏族如何於宋元之交遷居新界,客家人如何隨五大氏族遷入,這些族群之後如何開拓新界,然後面對清初遷界、復界的挑戰。但是,香港開埠時有本地(廣府)、客家、福佬及蜑家等四大族群,主流版本的新界史卻大多是本地與客家這兩大陸上族群的歷史,比較少著墨於福佬及蜑家這些海洋族群的歷史。

此外,新界其實要到1898年才成為香港的一部份,那時候香港已開埠五十七年。當時新界社會與香港社會存在着極大差異,令英國決定要以間接管治的方式,將新界與市區分開管治。要到六、七十年代,隨着香港政府開拓新市鎮,新界才逐漸融合為香港的一部份(Hayes 2006)。香港開埠時,新界大氏族並沒有擔當太重要的角色,早期香港華人精英亦多為海洋族群的成員。

1898年《展拓香港界址專條》中租借的新界及新九龍範圍。(圖:Wikimedia Commons)

1898年《展拓香港界址專條》中租借的新界及新九龍範圍。(圖:Wikimedia Commons)那麼說,香港史前史就必然是福佬及蜑家等海洋族群的歷史。這些族群並非如陸上族群那樣忠實遵從儒家價值,他們在由陸上族群主導的中華帝國體系中被邊緣化,多為陸上族群所歧視,甚至被視為未開化的化外之民。

在華南沿岸的海洋族群又是從那裡來的呢?我們知道嶺南本非中華帝國的一部份,其原住民被中原人士稱為百越。到秦代,中華帝國才首次對嶺南實行管治,而且管得不久。秦末天下大亂,龍川縣令趙佗據嶺南自立,成立南越國。雖然南越國為漢人稱王的外來政權,其屬民卻主要是原住民,是以朝廷亦以百越風俗管治,執政階層的舉止文化亦漸百越化。

要到漢武帝年間,漢帝國才能夠開始長期佔領嶺南地區。但當中的人口始終以原住民為主,他們直到宋朝仍然拒絕漢化,而直到唐初嶺南每十數年就會有一次叛亂(黎明釗,林淑娟 2013)。而駐防嶺南的將領,偶然會煽動原住民叛亂,令形勢更為複雜。東晉末年,盧循興兵叛亂,號召華南的原全民起事。叛軍攻佔廣州後,欲北伐首都建康,卻被劉裕率軍擊潰。部份原住民事後被押往大嶼山,淪為替朝廷產鹽的奴隸。有研究指這場叛亂,很可能是華南地區盧亭傳說之起源(孔誥烽1997)。南朝陳開國君主陳霸先亦為駐嶺南將領,他得到粵西原住民首領冼夫人襄助,得以北伐登基。

廣西貴港羅泊灣一號墓出土的三足銅案,為南越國遺下之文物。(圖:Wikimedia Commons)

廣西貴港羅泊灣一號墓出土的三足銅案,為南越國遺下之文物。(圖:Wikimedia Commons)直到唐代,嶺南一帶仍然未大規模漢化,漢人之活動範圍,亦只限於廣州和粵北(曾華滿 1973)。到了宋代,因北方受遼、金、西夏等國威脅,中國的發展重心南移。珠江口一帶開始修築河堤發展農地,並在近岸地區引沙填海造地。今日的南海、番禺、順德、中山等地,有很大部份是宋、明、清三代填出來的。修堤、填海均需要大量投資,亦有一定風險,而爭奪新填地亦會帶來紛爭。最初只有南遷漢人,靠考取功名的族人取得官方庇蔭,方能參與填海造地的工程。

但填海造地的潛在回報實在豐厚,令嶺南原住民禁不住誘惑,不惜放棄逾千年的堅持,要令自己成為漢人。畢竟只有漢人,才能考取功名、買賣土地。原住民的漢化在明代中業尢其普遍,他們的做法通常是修撰族譜,聲稱自已是宋代南遷漢人之後人。為了證明家族的土地擁有權,這些族譜大都會畫蛇添足地指出祖先當年是取得官方批文,獲准遷居嶺南:儘管這其實是明代才有的制度。

而族譜亦會攀附鄰近已考取功名的同姓人,聲稱他們與己族同根。他們根據《朱子家禮》的規定,修建宗祠,以定期祭祠儀式凝聚族人。這樣,新興的宗族於明清的嶺南展開了圈地競賽。較遲漢化的原住民,以及圈地運動的失敗者,便只有兩條出路。一是遷居荒山,成為瑤人。另一個選擇是逃到江河大海,以舟為居。這群水上人便成為了蜑家族群(Faure 2007)。

大嶼山西部大澳的棚屋。傳統上蜑家族群無權佔地建屋,他們只好將用舊的船艇放在高潮線以下的淺灘,用木材撐起,就是第一代棚屋。到了近代則改以鋅鐵搭成。(圖:Wikimedia Commons)

大嶼山西部大澳的棚屋。傳統上蜑家族群無權佔地建屋,他們只好將用舊的船艇放在高潮線以下的淺灘,用木材撐起,就是第一代棚屋。到了近代則改以鋅鐵搭成。(圖:Wikimedia Commons)閩南族群亦是在香港附近生活的海上族群。他們源自福建南部,故被稱為福佬人。閩南族群在香港為少數族群,分佈卻是眾族群之中最廣的。他們原聚居於福建泉州、漳州及廣東潮汕,後隨貿易航線遷居至廣東沿岸、雷州半島及海南島。不少閩南人遷出中華帝國的勢力範圍,植根於台灣及南洋諸國,成為這些國家的重要組成族群。

閩南族群的祖先,為漢族遺民及福建原住民的後代。戰國初年,越為楚所滅,部份越國遺民遷居當時尚未漢化的福建中部,並與原住民融合為閩越族。閩越一度自立為國,到漢武帝時才被納入中華帝國體系。即或如此,福建一帶處於帝國邊陲,仍遺有閩越遺風。到西晉末年永嘉之亂,衣冠南渡,漢人世家開始遷入福建。閩越人終採納漢文化,並以漢人世家自居,形成了閩南族群。

由於福建缺乏農地,閩南族群遂遷往泉州、漳州,打算出海謀生。初時海上絲路的貿易均為廣州所壟斷,到唐末黃巢之亂,叛軍攻入廣州,屠殺港口內的回教商人,以泉州為基地的閩南人隨即成為叱吒南海的海洋族群(湯錦台2013)。

與陸上族群相比,海洋族群比較不看重儒家的倫常規範。能透過科舉作上向社會流動,是陸上族群忠於儒家倫常的動機,亦為陸上族群融入中華帝國體系的國本,但蜑家一直被視為化外之民,到清代雍正期間才獲平權。縱使有權考科舉,其子弟卻無法與陸上大宗族所辦的書院教育出來的子弟競爭。

閩南民系分布圖。(圖:Wikimedia Commons)

閩南民系分布圖。(圖:Wikimedia Commons)閩南族群以航海貿易為生,亦不擅於科舉。是以在人倫的問題上,海洋族群遠比陸上族群開放:同性戀是海洋族群的成人禮,船上男女關係少繁文褥節,女性亦能憑實力得到認同。儒家倫理少求鬼神,多堅持克己復禮。祭神卻是海洋族群生活的核心,他們多生活禁忌,宗教活動極其華麗,凡事問卜神明,只求神明協助他們出海冒險,少祈求神明保守倫理社會秩序。簡而言之,海洋族群及價值觀與中華帝國體系格格不入(Anthony 2003)。

縱然海洋族群在中華帝國體系中被邊緣化,但海上絲綢之路頻繁的貿易,令海洋族群有機會謀生甚至致富。宋代西域貿易路線斷絕,令當時中國倚靠海上絲路作對外貿易。到南宋失去華北大片土地,令朝廷須從海外貿易徵收稅項,令南宋中國具有海洋性格。蒙古滅宋後,元代亦承襲了宋代的貿易網絡,海洋貿易仍然興盛(Lo 2012)。

元末民變,中華帝國陷入軍閥割據的局面。張士誠及方國珍都曾從海外貿易獲得經費。朱元璋擺平其競爭對手後,決意要將所有海外貿易納入朝貢體系,以免貿易滋長競爭勢力。

明代立國不久,仍效忠於方國珍的舟山群島居民叛亂,最終朝廷下令舟山居民內徙並頒佈海禁令。海洋族群倚靠海洋貿易為生,朝廷的禁令意味着他們無法合法營生。他們有的遷居南洋諸國,以外國使臣的身份參與朝貢貿易。但為數更多的海洋族群被迫從事非法活動,比如是從事走私貿易,有些甚至還當上海盜(曹永和2000)。他們包括了明代中葉由江浙、閩南海商與日本浪人所組成的倭寇,鄭芝龍、鄭成功等明末清初的閩南海上武裝勢力,以及於乾隆、嘉慶年間活躍於華南的蜑家及閩南籍海盜(Anthony 2003)。

侵犯明朝與朝鮮王國沿海的倭寇。倭寇主要由日本浪人與中國海盜所組成。(圖:Wikimedia Commons)

海上族群的文化與陸上族群格格不入,反倒令他們易與外國人合作。葡萄牙人在立足澳門之前,一度於浙江外海的雙嶼島與倭寇從事走私貿易(Chin 2010)。鄭芝龍興起前,曾任荷蘭人的通譯,借荷人之勢力嶄露頭角。其孫的東寧王國,則與英國東印度公司有業務以至軍事上的合作(曹永和2000)。

清代中葉的蜑家籍海盜一度成為越南西山朝的水師,透過劫掠閩粵水域支援越南財政,張保仔則倚靠西人俘虜替海盜練習使用火器(Murray 1987)。到後期西方傳教士來華傳教辦學,修習西學的大多是沿海海洋族群,或是南洋華僑(Smith 2005)。

這些海上非法活動,卻製造了一條涵蓋沿岸各地的產業鏈。轉售賊贓、提供糧水、供海盜消遣的酒館、賭館及妓院,以及探路獲取情報等產業,令沿海貧民亦能從海上貿易中獲益(Anthony 2003)。雖然清代中葉華南海盜因郭婆帶及張保仔相繼接受招安而瓦解,但華南沿海的地下經濟依然健在。沿海居民曾參與英國人的走私貿易,如怡和等英商將鴉片置於公海上的躉船,讓沿海居民接應(Greenberg 1969)。

十九世紀初廣州十三行對出之珠江。(圖:Wikimedia Commons)

十九世紀初廣州十三行對出之珠江。(圖:Wikimedia Commons)

英清戰爭期間,不少沿岸海洋族群都為英軍服務,提供糧水,清廷多次上奏斥之為奸民,可見海洋族群與英人合作是為常態(蔡榮芳2001)。英法聯軍戰爭期間,新安縣士紳發起反英運動,荃灣有一條村卻堅持與香港交易,反過來綁架他們(Munn 2008)。香港開埠後,與英國人合作的海洋族群,獲香港政府批出土地,獲利後成為了香港首批華人精英。他們包括了新加坡歸僑譚亞才,蜑族的郭亞祥及盧亞貴。郭亞祥後來成為了鐵行船務(P&O)的買辦。盧亞貴為現今蘇杭街一代下市場的大業主,曾一度是香港首富。只是後來下市場大火,令盧最終破產(Carroll 2007, Munn 2008)。

英國開始管治香港後,最終決定在香港行英式普通法。香港成為一個在中國之旁,卻在中國以外的城邦。中國那套靠科舉作上向社會流動的做法並不適用於香港。原先被排拒於科舉以外的海洋族群,卻能靠營商而得到社會地位,有些則接受西方教育,畢業後擔當洋行的買辦。他們取得香港的名利,又會到中國捐官,回港後再以華民代表自居,從而得到政治上的影響力(Carroll 2007)。於是海洋族群便巧妙地利用中國與英國之間的角力,將香港建設成東亞海洋族群的第一座城邦。

可是海洋族群的連繫多靠恩庇侍從關係(Patron-Clientism)中的利益交換。這些建基於對恩庇者忠心的連繫,卻令海洋族群有人亡政息之虞。他們亦缺乏社會組織的傳統。明鄭建立東寧王國後,連年政爭。華南海盜之間常有跳船之事,海盜聯盟又會因個人恩怨而土崩瓦解。海洋族群缺乏結社能力,令早期政府難尋合作伙伴。講求人際裙帶關係的海洋族群,往往帶來貪污腐敗。海洋族群結社文化之不足,使香港開埠初期陷入難以管治且吏治敗壞之局面(Munn 2008)。

海上族群的文化與陸上族群格格不入,反倒令他們易與外國人合作。葡萄牙人在立足澳門之前,一度於浙江外海的雙嶼島與倭寇從事走私貿易(Chin 2010)。鄭芝龍興起前,曾任荷蘭人的通譯,借荷人之勢力嶄露頭角。其孫的東寧王國,則與英國東印度公司有業務以至軍事上的合作(曹永和2000)。

清代中葉的蜑家籍海盜一度成為越南西山朝的水師,透過劫掠閩粵水域支援越南財政,張保仔則倚靠西人俘虜替海盜練習使用火器(Murray 1987)。到後期西方傳教士來華傳教辦學,修習西學的大多是沿海海洋族群,或是南洋華僑(Smith 2005)。

這些海上非法活動,卻製造了一條涵蓋沿岸各地的產業鏈。轉售賊贓、提供糧水、供海盜消遣的酒館、賭館及妓院,以及探路獲取情報等產業,令沿海貧民亦能從海上貿易中獲益(Anthony 2003)。雖然清代中葉華南海盜因郭婆帶及張保仔相繼接受招安而瓦解,但華南沿海的地下經濟依然健在。沿海居民曾參與英國人的走私貿易,如怡和等英商將鴉片置於公海上的躉船,讓沿海居民接應(Greenberg 1969)。

十九世紀初廣州十三行對出之珠江。(圖:Wikimedia Commons)

十九世紀初廣州十三行對出之珠江。(圖:Wikimedia Commons)英清戰爭期間,不少沿岸海洋族群都為英軍服務,提供糧水,清廷多次上奏斥之為奸民,可見海洋族群與英人合作是為常態(蔡榮芳2001)。英法聯軍戰爭期間,新安縣士紳發起反英運動,荃灣有一條村卻堅持與香港交易,反過來綁架他們(Munn 2008)。香港開埠後,與英國人合作的海洋族群,獲香港政府批出土地,獲利後成為了香港首批華人精英。他們包括了新加坡歸僑譚亞才,蜑族的郭亞祥及盧亞貴。郭亞祥後來成為了鐵行船務(P&O)的買辦。盧亞貴為現今蘇杭街一代下市場的大業主,曾一度是香港首富。只是後來下市場大火,令盧最終破產(Carroll 2007, Munn 2008)。

英國開始管治香港後,最終決定在香港行英式普通法。香港成為一個在中國之旁,卻在中國以外的城邦。中國那套靠科舉作上向社會流動的做法並不適用於香港。原先被排拒於科舉以外的海洋族群,卻能靠營商而得到社會地位,有些則接受西方教育,畢業後擔當洋行的買辦。他們取得香港的名利,又會到中國捐官,回港後再以華民代表自居,從而得到政治上的影響力(Carroll 2007)。於是海洋族群便巧妙地利用中國與英國之間的角力,將香港建設成東亞海洋族群的第一座城邦。

可是海洋族群的連繫多靠恩庇侍從關係(Patron-Clientism)中的利益交換。這些建基於對恩庇者忠心的連繫,卻令海洋族群有人亡政息之虞。他們亦缺乏社會組織的傳統。明鄭建立東寧王國後,連年政爭。華南海盜之間常有跳船之事,海盜聯盟又會因個人恩怨而土崩瓦解。海洋族群缺乏結社能力,令早期政府難尋合作伙伴。講求人際裙帶關係的海洋族群,往往帶來貪污腐敗。海洋族群結社文化之不足,使香港開埠初期陷入難以管治且吏治敗壞之局面(Munn 2008)。

香港的管治之所以能夠於十九世紀末漸入佳境,其中一個因素乃外來文化之傳入,為本來以海洋族群為主的香港華人文化注入新元素。一方面自鴉片戰爭以來,西方文化逐漸傳入清帝國,不少西化華人因被故鄉排擠而選擇於英國管治下的香港定居。另一方面清帝國政治動蕩,令不少商人及遺民遷居香港。

1850年代的香港。(圖:Wikimedia Commons)

1850年代的香港。(圖:Wikimedia Commons)

前者將陸上族群的結社傳統引入香港,使香港華人精英能組織起來治理社區事務,並成為香港政府的管治伙伴(Sinn 2003)。後者則因政見與中國政府不合,選擇避居香港。太平天國遺民王韜即屬此類。他們以香港為基地宣揚政見,同時使香港社會接觸到種種新思潮(Cohen 1974)。

鴉片戰爭前夕,基督教宣教士已於澳門開辦西式學堂,提供免費寄宿教育,希望能替教會培育一批華人宣教士。華人士紳及精英階層卻希望子弟能參加科舉,對西方教育缺乏興趣。第一批接受西方教育的華人多來自珠江口的海洋族群。他們被陸上族群排擠,一直與科舉無緣,西方教育為他們提供前所未見的機遇。

此外,香山縣(今廣東省中山市)的居民常與澳門的葡萄牙人打交道,對西方文化及洋行的工作機遇略有所聞,亦樂於讓子弟接受免費的基督教教育。鴉片戰爭後,西方於中國的活動日趨頻繁,華人接受西方教育的情況日趨普遍。不少華人接受西方文化、歸信基督教,卻令他們無法再參與各種維繫華人社會的祭祀活動,很多時只能遷往租界生活,或是選擇移居香港。

成立於1862年的中央書院(今皇仁書院),乃華人子弟接受西式教育之官立學校。(圖:Wikimedia

Commons)

成立於1862年的中央書院(今皇仁書院),乃華人子弟接受西式教育之官立學校。(圖:Wikimedia

Commons)

西方教育培育了一群處於中西之間的買辦階層。他們熟悉西方的文化及禮儀,能夠與西方人打交道,使他們畢業後多受聘於洋行,擔任西方人老闆與華人員工及客戶的中介人。基督教教育使他們受到新教倫理的薰陶,放棄儒家重農輕商的倫理,產生進取的企業家精神。買辦們引入了西方的科技及管理技術,令他們能在進行現代化的中國創一番事業(Smith 2005)。

在政治上,買辦階層善用其處於中西之間的特性,不論中國官府及西方殖民者均能合作。兩次鴉片戰爭後,清廷展開洋務運動。買辦們憑着對西方技術的認識,在中國現代化的嘗試中擔當重要的角色,有部份甚至成為洋務派官員重要的幕僚(胡波2009)。他們亦憑着與西方人的關係,得以避過腐敗官僚的敲詐,能較順利在中國商場大展拳腳。

居港的買辦階層由於懂得用英語溝通,因而得到香港政府青睞,納入其行政吸納政治的體制中較高的位置,比如太平紳士及立法局等(Chan 1991)。他們面對清帝國官僚時,會強調他們的西方連繫;面對香港政府時,則會強調他們的華人身份,以華民代表的姿態於行政吸納政治的體系中力爭上游。這樣他們就能夠在英清兩個帝國的夾縫中,為自己謀求最大的福祉(Carroll 2007)。不少西化華人就在這種時代背景中,成為第一批視香港為家的華人(Smith 2005)。

1850年代,清廷與太平天國爆發內戰,歷時14年的戰事蹂躪了清帝國最繁盛的地區,使這場戰事成為人類歷史上迄今為止最血腥的戰爭。與此同時,廣東的客家族群與本地族群之間亦爆發械鬥。不少從事沿岸南北行貿易的商人紛紛到香港避難。

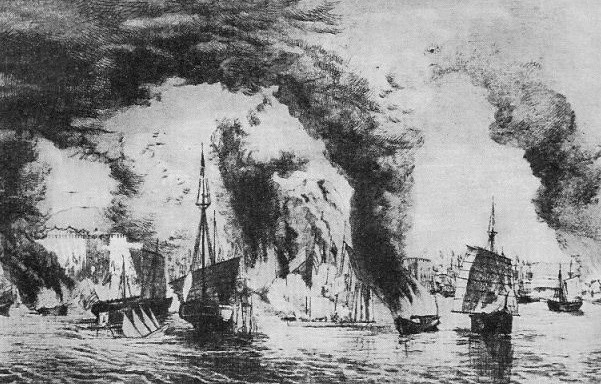

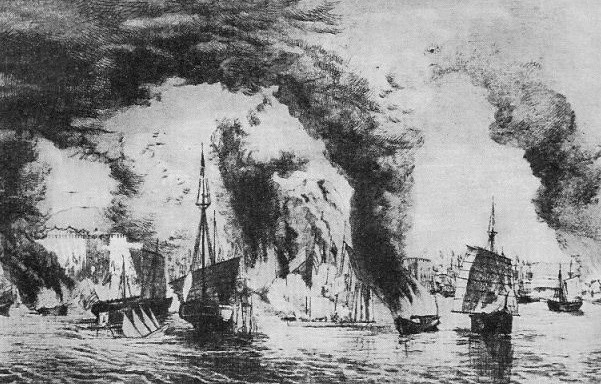

南京附近的太平軍海戰。(圖:Wikimedia Commons)

南京附近的太平軍海戰。(圖:Wikimedia Commons)

1860年代美國廢奴,香港因其自由港地位而成為旅美華工出入境的中心,隨即而來的貿易及匯款生意(金山莊貿易)吸引不少商人來港尋找商機(Sinn 2013)。這些華商在清帝國本來就有結社的傳統。他們成立行會、商會,透過成立自治組織訂立行規、調解同業紛爭,甚至會籌款管理所屬社區的民生福利事宜(喬素玲2008)。

移居香港的華商很快便成立了一批商會、行會,到1868年,香港的南北行商人組成了南北行公所,除了負責協調業內各種事宜,還着力解決華人社區的種種問題。公所自行籌辦了一支現代消防隊,部份商會亦自行聘請保安,維持社區治安。後者顯著改善困擾香港的治安問題,最終政府於1866年合併各治安隊為華商籌款、政府管理的團防局。

華人精英在1870年,成立了由政府撥地撥款、由華商籌募經常性開支、並由選舉產生的董事局所管理的之東華醫院。該院為香港首個獲政府確認的華人自治組織,其職能很快超越醫療的範疇,成為華人社區自治機關、華民議事之廟堂、以及香港政府與普羅華民之間的非正式橋樑(Chan 1991, Sinn 2003)。

設於廣華醫院的東華三院文物館。東華醫院是東華三院之中最早創辦的一間,而廣華醫院則是在1911年10月9日辛亥革命前夕開幕。(圖:Wikimedia

Commons)

設於廣華醫院的東華三院文物館。東華醫院是東華三院之中最早創辦的一間,而廣華醫院則是在1911年10月9日辛亥革命前夕開幕。(圖:Wikimedia

Commons)

新來港的華商很快便學會遊走帝國邊緣的本領。他們會在中國捐官,亦會鼓勵子弟參加科舉考取功名。他們面對香港政府時,常身穿官服,自詡為朝廷及華民的代表。香港普羅華人亦常誤將他們視為朝廷命官。

然而當華商在清帝國遭到不公對待,其香港殖民地子民的身份又會成為救命草。1886年2月,東華醫院主席到廣州公幹時,遭到廣東司庫威嚇。事關早前東華替廣東水災籌款賑災後尚有三萬両餘款,官府認為東華總理們已被朝廷視為縉紳,應當識趣地上繳餘款予官府,用於水利工程。英國駐華大使向清廷總理衙門投訴,指東華醫院為英屬香港的慈善組織,只須遵守香港法律,廣東司庫之舉有侵犯英國在港主權之虞。最終兩廣總督張之洞責成廣東司庫莫要再犯,風波方告平息(Sinn 2003)。

香港的精英處於帝國間的夾縫,其身份認同亦遊走於香港與清帝國之間。何啟的政治生涯正好反映這種時而自相矛盾的身份認同。

何啟乃何福堂牧師之子,曾負笈英倫修讀醫學及法律,乃典型的西化華人。他踏足政壇後,先後擔任潔淨局及立法局的議員,期間成為香港華商階層利益的代言人。他反對政府增加福利開支,亦反對改善罪犯的待遇。這固然反映他的階級偏見,但他亦表示擔心香港的福利會吸引清帝國的遊民到香港白吃白住,對植根香港的納稅人不公平。

在何啟眼中,定居香港的華人精英已經是有別於其他中國人的命運共同體,有權優先享用香港政府的服務。來自清帝國的移民,則是這座城市的他者,是本土利益的潛在掠奪者。除此以外,何啟亦與華人精英爭取建立華人永遠墳場。當時華人普遍堅持落葉歸根,大多會將靈柩運返家鄉安葬。建立永遠墳場的訴求,反映當時已經有一批華人精英視香港為自己的家鄉(Carroll 2007)。

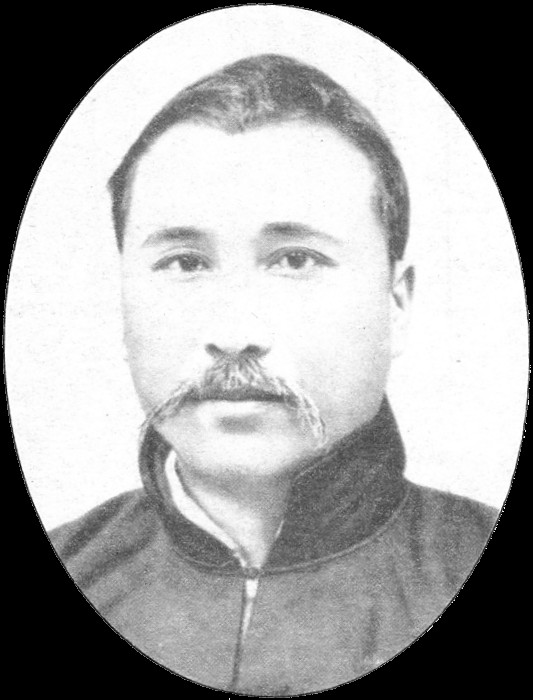

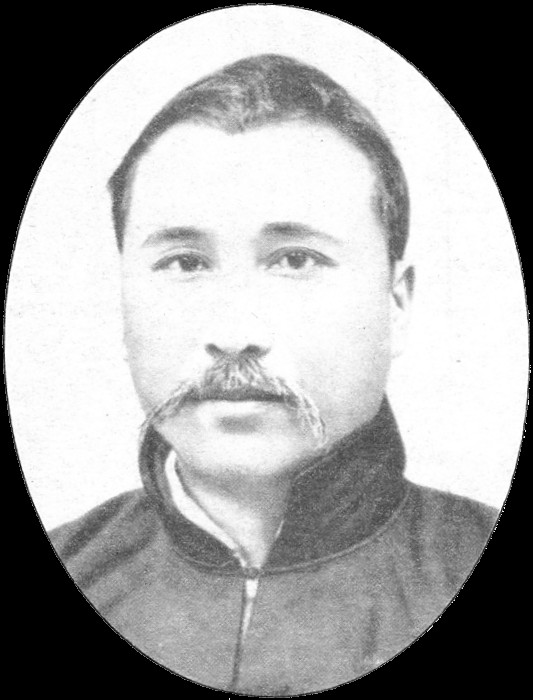

何啟。(圖:Wikimedia Commons)

縱使何啟視香港為家,但始終對清帝國未能忘懷,曾經撰寫多本評論清帝國時政的著作,包括批評曾國藩之子曾紀澤的《曾論書後》及回應甲午敗戰的《新政論議》。在1896或1897年,他一度前往上海,很可能是要在洋務派官員底下謀求一官半職(Choa 2000)。他希望清帝國能夠成功現代化,走上富強之路,卻矛盾地同時支持英國擴展其在華勢力。他認為清帝國有強大的保守勢力堅拒現代化的世界潮流,而英國的帝國主義有足夠力量打開清帝國的門戶,引進英式的立憲政治。

何啟這種對仁慈帝國主義的幻想,未免流於天真,卻側面反映其身份認同。他自覺是生於英國殖民地,接受西方現代化文明薰陶的中國人,因為見識過天下大勢,所以比其他人更懂得中國應該怎樣繼續走。何啟與同期的華人精英自視為中國人,卻不是界限街以北的那種中國人:他們都是走在現代化潮流尖端上的中國人(Carroll 2007, Law 2009)。

何啟的政治評論,出版時沒有引起太大迴響。但是北洋水師在甲午海戰全軍覆沒後,中國掀起了一場國族主義風潮。香港本身亦為風暴的風眼,把包括何啟在內的香港華人精英捲入其中。

1895年中環街市附近的皇后大道中。(圖:Wikimedia Commons)

縱然中國很早就有華夷之辨的傳統,但嚴格而言並不是現代意義的中國國族主義。韓愈《原道》有云:「孔子之作春秋也,諸侯用夷禮則夷之,進於中國則中國之。」中華帝國歷史上的漢族族群意識,歸根究底乃建基於對儒家文明的認同,而不是基於共同經歷而有的命運共同體想像。是以這種漢族族群意識,只見於熟讀儒家經典以備戰科舉的士大夫階層,一般百姓只以宗族及村莊為效忠對象,並無中華民族的概念。嶺南並非儒家文明的核心地區,當中的海洋族群更是與科舉無緣,是以當年嶺南沿海居民支援英國人攻打清軍時,並沒有很沉重的心理負擔(蔡榮芳2001)。

鴉片戰爭後,嶺南及南洋的華人比以往更能接觸到西方政治思想。他們看到民族主義如何能夠團結各列強之民,凝聚力量走向富強。他們對西方殖民主義亦有更貼身的經歷,在南洋諸國生活的華人亦目睹殖民主義如何令這些國家淪為落後地區。這些經歷使他們覺得中國要有自己的國族主義,方能避免淪為列強的殖民地(Karl 2002)。

中國第一批國族主義者,多為嶺南歸僑或者是曾經留學外國,也有些是香港居民。比如說孫文是曾經留學香港的檀香山歸僑、謝纘泰是澳洲四邑歸僑、楊衢雲自小即在香港生活、黃興是日本留學生、而宋教仁則長期旅居日本。他們都是身處中國之外時產生中國國族主義的觀念。海洋族群、華僑及南方人乃催生中國民族主義的主力,有論者甚至指當時國族主義風潮乃海洋中國的北伐(梁文道2011)。

香港孫中山紀念館內的塑像,從左至由分別為:楊鶴齡、孫文、陳少白、關景良、尤列。(圖:Wikimedia

Commons)

香港孫中山紀念館內的塑像,從左至由分別為:楊鶴齡、孫文、陳少白、關景良、尤列。(圖:Wikimedia

Commons)

十九世紀末,美國、澳洲等地均爆發排華風潮,不少四邑籍華僑決定到香港發展。他們接觸過西方文化,有部份已成為基督徒,因而比較能理解西方的自由主義及國族主義思潮,同情革命黨的國族主義,來到香港後積極推動共和革命(Chung 1998)。

1905年,清帝國因美國立法禁止華工移民入境而爆發杯葛美國貨運動。同情革命黨的四邑派商人迅速響應,並將焦點放在清廷軟弱的反應上,藉此騎劫反美運動為反清運動。1908年,日本商船二辰丸因偷運軍火而遭扣押,日本卻反過來要求清廷賠償道歉。事件激起反日情緒,革命黨卻因是該批軍火的潛在買家而陷入矛盾的境地。保守華商亦乘機於香港推動杯葛日貨的運動,為保皇黨增添聲勢。反日運動持續至1909年初,因釀成流血衝突而遭香港政府鎮壓,無疾而終(Tsai 1993)。

香港在十九世紀末、二十世紀初,演變成各種中國國族主義運動的角力場。香港的華人精英亦參與了中國的政治角力,並慫恿香港政府參與其中。早至1900年,何啟及韋玉聯同港督卜力趁義和團之亂的權力真空,意圖拉攏李鴻章及孫文,推動兩廣獨立,最終此計劃因地緣政治的急速轉變而未能成事。

辛亥革命後,四邑派商人於廣東得勢,獲得廣州革命黨政府的利益輸送。粵幣因廣州政府理財不善而貶值,香港政府禁止粵幣流通,卻令遵從法令拒收粵幣的電車公司遭港人罷搭抗議。香港政府擔心中國共和國族主義損害英國在華利益,亦不願見到四邑派商人坐大。與革命黨關係友好的何啟自此不再獲得信任。香港政府決定在1914年不再延續其立法局議員任期,並建議英國政府封他為爵士,讓他體面地下台。

香港政府亦扶植像何東、劉鑄伯等保守華商與四邑派抗衡。不少華商見四邑派與廣州革命黨政府官商勾結,深感不滿而加入此反革命黨的行列。這派人士當中有好幾位中西混血兒,遂以香港開埠前所屬的新安(寶安)縣為名,自稱為寶安派,另組華人總商會,並支援袁世凱的北京政府與廣州革命黨政府對抗。二次革命失敗後,革命黨人多流亡海外,廣州政府則落入親袁的龍濟光之手。寶安派商人趁機發展廣東如供水、水泥等的基建項目。

但1916年袁世凱稱帝失敗而鬱鬱而終後,中國四分五裂。孫文得滇桂軍閥支持重返廣州任大元帥,卻無力獨攬大權。1918年,陳炯明組織粵軍反攻廣州助孫文一臂之力,並於11月出任廣東省長。不過,自此廣東政治呈現孫陳相爭之局。

「粵人治粵、聯省自治」的倡導者陳炯明。(圖:Wikimedia Commons)

陳炯明主張親商政策,提出要將發展廣東列為優先事項,以「粵人治粵、聯省自治」為政策方針,贏得寶安派的支持。但孫文及其國民黨黨羽卻執意北伐,並得到四邑派的支持。國民黨左派的廖仲愷,則推出一連串不受華商歡迎的政策。

最終兩派於1921年6月決裂,陳炯明向總統府鳴炮示警,孫文先乘軍艦敗走上海,再靠滇桂軍閥之力反攻。翌年1月陳敗走惠州,孫文在廣州站穩陣腳,四邑派亦獲得暫時勝利,藉官方關係參與房地產炒賣,獲利頗豐。

但一連串事件令孫文失去對歐美國家的信心,逐漸倒向蘇聯。香港政府拉攏孫文的嘗試,則因陰差陽錯而失諸交臂。1923年10月,廣州政府已由第三國際鮑羅廷、國民黨左派廖仲愷及蔣中正共同把持,政策全面左傾,組織農民及工人,批判包括寶安派及四邑派在內的華商。華商則成立商團,武裝自衛。

商團代表曾與匯豐銀行及香港政府接觸,計劃走私軍火予商團以抗衡孫文,但事情在1924年8月敗露。商團在廣州發起罷市,武力抗爭,一度令孫文考慮避走韶關。但黃埔軍校得到蘇聯軍援,其師生10月進攻廣州,向商團根據地西關放火。商團事敗後,大批廣東華商逃亡香港,留在廣東的華商亦遭政治迫害。寶安派與四邑派兩敗俱傷,港督司徒拔亦因處理不當,最終遭倫敦撤換(Chung 1998,蔡榮芳 2001)。

1925年5月30日,上海一群工人發起罷工抗議日資僱主虐待員工,卻在公共租界與英國巡捕爆發衝突,多名工人被捕。其餘工人遊行至老閘捕房要求放人,英籍捕頭下令開火鎮壓,釀成十三死四十傷。事件震動全中國,香港工人亦發起罷工聲援。他們的動機既是出於中國國族主義情緒,亦是寄望能透過反殖抗爭促進勞工權益。罷工工人陸續離開香港前往廣州,並獲得左傾的廣州政府資助接濟。

香港的華人精英以及旅港廣東華商在前一年才被廣州政府鬥得焦頭爛額,好不容易才能於香港休養生息。如今廣州政府又支援省港大罷工,彷彿要這群精英再無立足之地。而在香港土生土長的華人精英,則認定事件為廣州政府對香港的侵略。是以,當香港政府徵召他們與罷工工人抗衡時,他們並不只是消極的配合,而是盡心盡力積極參與。香港華人精英在同仇敵慨抵抗外侮的過程中,建立起效忠本土的身份認同,並向香港政府證明了他們對殖民地體系的忠誠(Chan Lau 1990, Carroll 2007)。

1920年代的廣州(圖:Wikimedia Commons)

1920年代的廣州(圖:Wikimedia Commons)

省港大罷工初期,香港流失大批勞動力,令百業蕭條,社會人心浮動、治安不靖。何啟生前的友人及合伙人曹善允臨危受命,義務擔任臨時工務處長,善用華商階層的結社網絡,透過各大商會及街坊組織動員未參與罷工的市民。這些組織成立多支自衛團,維持社會秩序,防止罷工搞手搗亂、或以恐嚇手段威逼他人罷工。

除此以外,這些社會組織亦四出尋找義工及希望復工的工人,填補因罷工而出缺的崗位。部份勇敢的華人精英與陳炯明舊部梁永燊將軍合作,成立特務組織工業維持會,一方面暗中調查罷工領袖,另一方面則用武力對付罷工工人。部份未有參與罷工的基層華人,則自告奮勇加入輔助警察及皇家香港軍團,同時自行組織義務消防隊。經各方努力,香港大部份經濟活動到7月逐漸恢復。雖市況未如昔日繁華,至少香港經濟能持續運作下去。華人精英的本土保衛戰,至此先勝一仗。

香港華人精英亦發起輿論戰,爭取普羅大眾支持,以抗衡罷工領袖們的論述。他們運用其社會組織動員香港中學生派發傳單、張貼街招,宣傳反對罷工的訊息。學海書樓等前清御史則獲得大筆資助,讓他們制定學校教材,以傳統文化抗衡自五四起的新思潮,強調維持社會秩序的重要性。華人精英亦在罷工期間創辦《工商日報》,成為反對罷工的輿論平台。罷工結束後,該報繼續擔當公共領域的角色,讓華人精英討論政治及社會事務。

1925年11月,漢學家出身的金文泰接任港督,決定與廣州政府談判,周壽臣和羅旭龢擔任香港代表,負責北上與廣州政府及工人代表談判。工人代表質疑周羅兩人之代表性,令談判破裂。華人精英鍥而不捨地繼續聯絡蔣介石和汪精衛,雖未能達成協議,但談判氣氛比之前有所改善。

第18任香港總督金文泰爵士(1875 - 1947)督憲閣下。任期為1925.11 - 1930.2(圖:Wikimedia Commons)

1926年3月,廣州發生企圖劫持蔣中正的中山艦事件。蔣中正及其國民黨右派乘勢發動政變,汪兆銘等國民黨左派以及國民黨內的共產黨員失勢。省港大罷工亦因此失去其幕後支持者。到6月蔣中正主導的廣州政府決定北伐,遂決定修補與香港的關係,9月18日單方面宣佈於雙十節結束罷工。香港罷工工人的民族主義熱情遭廣州政府出賣,亦未能爭取到任何本土勞工權益,下場十分悲慘(蔡榮芳 2001)。

省港大罷工發生前,香港政府並不完全信任華人精英,行政吸納政治的體系中最高的行政局內一直都沒有華人代表。華人精英在省港大罷工期間積極抵抗廣州政府的干預,令香港政府意識到他們對殖民地體系的忠誠。罷工期間負責與廣州方面談判的周壽臣在1926年獲委任為行政局議員,勞苦功高的曹善允亦於1929年成為立法局議員。自此香港本土華人精英成為了香港政府主要管治伙伴。

與此同時,華人精英合作對抗廣州政府的經歷,使他們產生命運共同體的想像。在中國國族主義代表着政治正確的年代,華人精英會辯稱他們是要以更務實的方式愛國,但他們心目中已經視香港為自己的家鄉、為自己首要的效忠對象。他們為了香港,可以與原為母國的中國對着幹,與香港政府的殖民地體系合作無間。精英本土意識自此成形(Carroll 2007)。

1930年代的香港。(圖:Wikimedia Commons)

1930年代的香港。(圖:Wikimedia Commons)

這種精英本土意識,看似是一小撮人的獨特思維,其實際影響卻可以極為深遠。安德森指出作為國族主義先鋒的南美獨立運動,參與者多來自佔人口少數的奴隸主階層。比如說創立大哥倫比亞的玻利維(Simon Bolivar),本身乃委內瑞拉的貴族,家族擁有多座由奴隸開採的礦場。

東南亞諸國的獨立運動領袖,則多為曾加入殖民地體系的文化精英:他們在同一晉升階梯中共同升遷的過程中,產生了命運共同體的意識。當這些意識透過文化傳播或是制度安排滲透到普羅大眾那邊,便可能催生新一輪的國族主義運動(Anderson 2006)。

香港華人精英的本土意識成形後,亦會透過各種可見的制度及隱藏的習慣,潛移默化香港社會。當社會條件成熟,這種原屬於精英的小眾意識將演化為普及的族群本土意識。中國赤化後,香港與中國的邊界比以往遠為封閉,為本土意識的開花結果提供理想的土壤。

1850年代的香港。(圖:Wikimedia Commons)

1850年代的香港。(圖:Wikimedia Commons)前者將陸上族群的結社傳統引入香港,使香港華人精英能組織起來治理社區事務,並成為香港政府的管治伙伴(Sinn 2003)。後者則因政見與中國政府不合,選擇避居香港。太平天國遺民王韜即屬此類。他們以香港為基地宣揚政見,同時使香港社會接觸到種種新思潮(Cohen 1974)。

鴉片戰爭前夕,基督教宣教士已於澳門開辦西式學堂,提供免費寄宿教育,希望能替教會培育一批華人宣教士。華人士紳及精英階層卻希望子弟能參加科舉,對西方教育缺乏興趣。第一批接受西方教育的華人多來自珠江口的海洋族群。他們被陸上族群排擠,一直與科舉無緣,西方教育為他們提供前所未見的機遇。

此外,香山縣(今廣東省中山市)的居民常與澳門的葡萄牙人打交道,對西方文化及洋行的工作機遇略有所聞,亦樂於讓子弟接受免費的基督教教育。鴉片戰爭後,西方於中國的活動日趨頻繁,華人接受西方教育的情況日趨普遍。不少華人接受西方文化、歸信基督教,卻令他們無法再參與各種維繫華人社會的祭祀活動,很多時只能遷往租界生活,或是選擇移居香港。

成立於1862年的中央書院(今皇仁書院),乃華人子弟接受西式教育之官立學校。(圖:Wikimedia

Commons)

成立於1862年的中央書院(今皇仁書院),乃華人子弟接受西式教育之官立學校。(圖:Wikimedia

Commons)西方教育培育了一群處於中西之間的買辦階層。他們熟悉西方的文化及禮儀,能夠與西方人打交道,使他們畢業後多受聘於洋行,擔任西方人老闆與華人員工及客戶的中介人。基督教教育使他們受到新教倫理的薰陶,放棄儒家重農輕商的倫理,產生進取的企業家精神。買辦們引入了西方的科技及管理技術,令他們能在進行現代化的中國創一番事業(Smith 2005)。

在政治上,買辦階層善用其處於中西之間的特性,不論中國官府及西方殖民者均能合作。兩次鴉片戰爭後,清廷展開洋務運動。買辦們憑着對西方技術的認識,在中國現代化的嘗試中擔當重要的角色,有部份甚至成為洋務派官員重要的幕僚(胡波2009)。他們亦憑着與西方人的關係,得以避過腐敗官僚的敲詐,能較順利在中國商場大展拳腳。

居港的買辦階層由於懂得用英語溝通,因而得到香港政府青睞,納入其行政吸納政治的體制中較高的位置,比如太平紳士及立法局等(Chan 1991)。他們面對清帝國官僚時,會強調他們的西方連繫;面對香港政府時,則會強調他們的華人身份,以華民代表的姿態於行政吸納政治的體系中力爭上游。這樣他們就能夠在英清兩個帝國的夾縫中,為自己謀求最大的福祉(Carroll 2007)。不少西化華人就在這種時代背景中,成為第一批視香港為家的華人(Smith 2005)。

1850年代,清廷與太平天國爆發內戰,歷時14年的戰事蹂躪了清帝國最繁盛的地區,使這場戰事成為人類歷史上迄今為止最血腥的戰爭。與此同時,廣東的客家族群與本地族群之間亦爆發械鬥。不少從事沿岸南北行貿易的商人紛紛到香港避難。

南京附近的太平軍海戰。(圖:Wikimedia Commons)

南京附近的太平軍海戰。(圖:Wikimedia Commons)1860年代美國廢奴,香港因其自由港地位而成為旅美華工出入境的中心,隨即而來的貿易及匯款生意(金山莊貿易)吸引不少商人來港尋找商機(Sinn 2013)。這些華商在清帝國本來就有結社的傳統。他們成立行會、商會,透過成立自治組織訂立行規、調解同業紛爭,甚至會籌款管理所屬社區的民生福利事宜(喬素玲2008)。

移居香港的華商很快便成立了一批商會、行會,到1868年,香港的南北行商人組成了南北行公所,除了負責協調業內各種事宜,還着力解決華人社區的種種問題。公所自行籌辦了一支現代消防隊,部份商會亦自行聘請保安,維持社區治安。後者顯著改善困擾香港的治安問題,最終政府於1866年合併各治安隊為華商籌款、政府管理的團防局。

華人精英在1870年,成立了由政府撥地撥款、由華商籌募經常性開支、並由選舉產生的董事局所管理的之東華醫院。該院為香港首個獲政府確認的華人自治組織,其職能很快超越醫療的範疇,成為華人社區自治機關、華民議事之廟堂、以及香港政府與普羅華民之間的非正式橋樑(Chan 1991, Sinn 2003)。

設於廣華醫院的東華三院文物館。東華醫院是東華三院之中最早創辦的一間,而廣華醫院則是在1911年10月9日辛亥革命前夕開幕。(圖:Wikimedia

Commons)

設於廣華醫院的東華三院文物館。東華醫院是東華三院之中最早創辦的一間,而廣華醫院則是在1911年10月9日辛亥革命前夕開幕。(圖:Wikimedia

Commons)新來港的華商很快便學會遊走帝國邊緣的本領。他們會在中國捐官,亦會鼓勵子弟參加科舉考取功名。他們面對香港政府時,常身穿官服,自詡為朝廷及華民的代表。香港普羅華人亦常誤將他們視為朝廷命官。

然而當華商在清帝國遭到不公對待,其香港殖民地子民的身份又會成為救命草。1886年2月,東華醫院主席到廣州公幹時,遭到廣東司庫威嚇。事關早前東華替廣東水災籌款賑災後尚有三萬両餘款,官府認為東華總理們已被朝廷視為縉紳,應當識趣地上繳餘款予官府,用於水利工程。英國駐華大使向清廷總理衙門投訴,指東華醫院為英屬香港的慈善組織,只須遵守香港法律,廣東司庫之舉有侵犯英國在港主權之虞。最終兩廣總督張之洞責成廣東司庫莫要再犯,風波方告平息(Sinn 2003)。

香港的精英處於帝國間的夾縫,其身份認同亦遊走於香港與清帝國之間。何啟的政治生涯正好反映這種時而自相矛盾的身份認同。

何啟乃何福堂牧師之子,曾負笈英倫修讀醫學及法律,乃典型的西化華人。他踏足政壇後,先後擔任潔淨局及立法局的議員,期間成為香港華商階層利益的代言人。他反對政府增加福利開支,亦反對改善罪犯的待遇。這固然反映他的階級偏見,但他亦表示擔心香港的福利會吸引清帝國的遊民到香港白吃白住,對植根香港的納稅人不公平。

在何啟眼中,定居香港的華人精英已經是有別於其他中國人的命運共同體,有權優先享用香港政府的服務。來自清帝國的移民,則是這座城市的他者,是本土利益的潛在掠奪者。除此以外,何啟亦與華人精英爭取建立華人永遠墳場。當時華人普遍堅持落葉歸根,大多會將靈柩運返家鄉安葬。建立永遠墳場的訴求,反映當時已經有一批華人精英視香港為自己的家鄉(Carroll 2007)。

何啟。(圖:Wikimedia Commons)

縱使何啟視香港為家,但始終對清帝國未能忘懷,曾經撰寫多本評論清帝國時政的著作,包括批評曾國藩之子曾紀澤的《曾論書後》及回應甲午敗戰的《新政論議》。在1896或1897年,他一度前往上海,很可能是要在洋務派官員底下謀求一官半職(Choa 2000)。他希望清帝國能夠成功現代化,走上富強之路,卻矛盾地同時支持英國擴展其在華勢力。他認為清帝國有強大的保守勢力堅拒現代化的世界潮流,而英國的帝國主義有足夠力量打開清帝國的門戶,引進英式的立憲政治。

何啟這種對仁慈帝國主義的幻想,未免流於天真,卻側面反映其身份認同。他自覺是生於英國殖民地,接受西方現代化文明薰陶的中國人,因為見識過天下大勢,所以比其他人更懂得中國應該怎樣繼續走。何啟與同期的華人精英自視為中國人,卻不是界限街以北的那種中國人:他們都是走在現代化潮流尖端上的中國人(Carroll 2007, Law 2009)。

何啟的政治評論,出版時沒有引起太大迴響。但是北洋水師在甲午海戰全軍覆沒後,中國掀起了一場國族主義風潮。香港本身亦為風暴的風眼,把包括何啟在內的香港華人精英捲入其中。

1895年中環街市附近的皇后大道中。(圖:Wikimedia Commons)

縱然中國很早就有華夷之辨的傳統,但嚴格而言並不是現代意義的中國國族主義。韓愈《原道》有云:「孔子之作春秋也,諸侯用夷禮則夷之,進於中國則中國之。」中華帝國歷史上的漢族族群意識,歸根究底乃建基於對儒家文明的認同,而不是基於共同經歷而有的命運共同體想像。是以這種漢族族群意識,只見於熟讀儒家經典以備戰科舉的士大夫階層,一般百姓只以宗族及村莊為效忠對象,並無中華民族的概念。嶺南並非儒家文明的核心地區,當中的海洋族群更是與科舉無緣,是以當年嶺南沿海居民支援英國人攻打清軍時,並沒有很沉重的心理負擔(蔡榮芳2001)。

鴉片戰爭後,嶺南及南洋的華人比以往更能接觸到西方政治思想。他們看到民族主義如何能夠團結各列強之民,凝聚力量走向富強。他們對西方殖民主義亦有更貼身的經歷,在南洋諸國生活的華人亦目睹殖民主義如何令這些國家淪為落後地區。這些經歷使他們覺得中國要有自己的國族主義,方能避免淪為列強的殖民地(Karl 2002)。

中國第一批國族主義者,多為嶺南歸僑或者是曾經留學外國,也有些是香港居民。比如說孫文是曾經留學香港的檀香山歸僑、謝纘泰是澳洲四邑歸僑、楊衢雲自小即在香港生活、黃興是日本留學生、而宋教仁則長期旅居日本。他們都是身處中國之外時產生中國國族主義的觀念。海洋族群、華僑及南方人乃催生中國民族主義的主力,有論者甚至指當時國族主義風潮乃海洋中國的北伐(梁文道2011)。

香港孫中山紀念館內的塑像,從左至由分別為:楊鶴齡、孫文、陳少白、關景良、尤列。(圖:Wikimedia

Commons)

香港孫中山紀念館內的塑像,從左至由分別為:楊鶴齡、孫文、陳少白、關景良、尤列。(圖:Wikimedia

Commons)十九世紀末,美國、澳洲等地均爆發排華風潮,不少四邑籍華僑決定到香港發展。他們接觸過西方文化,有部份已成為基督徒,因而比較能理解西方的自由主義及國族主義思潮,同情革命黨的國族主義,來到香港後積極推動共和革命(Chung 1998)。

1905年,清帝國因美國立法禁止華工移民入境而爆發杯葛美國貨運動。同情革命黨的四邑派商人迅速響應,並將焦點放在清廷軟弱的反應上,藉此騎劫反美運動為反清運動。1908年,日本商船二辰丸因偷運軍火而遭扣押,日本卻反過來要求清廷賠償道歉。事件激起反日情緒,革命黨卻因是該批軍火的潛在買家而陷入矛盾的境地。保守華商亦乘機於香港推動杯葛日貨的運動,為保皇黨增添聲勢。反日運動持續至1909年初,因釀成流血衝突而遭香港政府鎮壓,無疾而終(Tsai 1993)。

香港在十九世紀末、二十世紀初,演變成各種中國國族主義運動的角力場。香港的華人精英亦參與了中國的政治角力,並慫恿香港政府參與其中。早至1900年,何啟及韋玉聯同港督卜力趁義和團之亂的權力真空,意圖拉攏李鴻章及孫文,推動兩廣獨立,最終此計劃因地緣政治的急速轉變而未能成事。

辛亥革命後,四邑派商人於廣東得勢,獲得廣州革命黨政府的利益輸送。粵幣因廣州政府理財不善而貶值,香港政府禁止粵幣流通,卻令遵從法令拒收粵幣的電車公司遭港人罷搭抗議。香港政府擔心中國共和國族主義損害英國在華利益,亦不願見到四邑派商人坐大。與革命黨關係友好的何啟自此不再獲得信任。香港政府決定在1914年不再延續其立法局議員任期,並建議英國政府封他為爵士,讓他體面地下台。

香港政府亦扶植像何東、劉鑄伯等保守華商與四邑派抗衡。不少華商見四邑派與廣州革命黨政府官商勾結,深感不滿而加入此反革命黨的行列。這派人士當中有好幾位中西混血兒,遂以香港開埠前所屬的新安(寶安)縣為名,自稱為寶安派,另組華人總商會,並支援袁世凱的北京政府與廣州革命黨政府對抗。二次革命失敗後,革命黨人多流亡海外,廣州政府則落入親袁的龍濟光之手。寶安派商人趁機發展廣東如供水、水泥等的基建項目。

但1916年袁世凱稱帝失敗而鬱鬱而終後,中國四分五裂。孫文得滇桂軍閥支持重返廣州任大元帥,卻無力獨攬大權。1918年,陳炯明組織粵軍反攻廣州助孫文一臂之力,並於11月出任廣東省長。不過,自此廣東政治呈現孫陳相爭之局。

「粵人治粵、聯省自治」的倡導者陳炯明。(圖:Wikimedia Commons)

陳炯明主張親商政策,提出要將發展廣東列為優先事項,以「粵人治粵、聯省自治」為政策方針,贏得寶安派的支持。但孫文及其國民黨黨羽卻執意北伐,並得到四邑派的支持。國民黨左派的廖仲愷,則推出一連串不受華商歡迎的政策。

最終兩派於1921年6月決裂,陳炯明向總統府鳴炮示警,孫文先乘軍艦敗走上海,再靠滇桂軍閥之力反攻。翌年1月陳敗走惠州,孫文在廣州站穩陣腳,四邑派亦獲得暫時勝利,藉官方關係參與房地產炒賣,獲利頗豐。

但一連串事件令孫文失去對歐美國家的信心,逐漸倒向蘇聯。香港政府拉攏孫文的嘗試,則因陰差陽錯而失諸交臂。1923年10月,廣州政府已由第三國際鮑羅廷、國民黨左派廖仲愷及蔣中正共同把持,政策全面左傾,組織農民及工人,批判包括寶安派及四邑派在內的華商。華商則成立商團,武裝自衛。

商團代表曾與匯豐銀行及香港政府接觸,計劃走私軍火予商團以抗衡孫文,但事情在1924年8月敗露。商團在廣州發起罷市,武力抗爭,一度令孫文考慮避走韶關。但黃埔軍校得到蘇聯軍援,其師生10月進攻廣州,向商團根據地西關放火。商團事敗後,大批廣東華商逃亡香港,留在廣東的華商亦遭政治迫害。寶安派與四邑派兩敗俱傷,港督司徒拔亦因處理不當,最終遭倫敦撤換(Chung 1998,蔡榮芳 2001)。

1925年5月30日,上海一群工人發起罷工抗議日資僱主虐待員工,卻在公共租界與英國巡捕爆發衝突,多名工人被捕。其餘工人遊行至老閘捕房要求放人,英籍捕頭下令開火鎮壓,釀成十三死四十傷。事件震動全中國,香港工人亦發起罷工聲援。他們的動機既是出於中國國族主義情緒,亦是寄望能透過反殖抗爭促進勞工權益。罷工工人陸續離開香港前往廣州,並獲得左傾的廣州政府資助接濟。

香港的華人精英以及旅港廣東華商在前一年才被廣州政府鬥得焦頭爛額,好不容易才能於香港休養生息。如今廣州政府又支援省港大罷工,彷彿要這群精英再無立足之地。而在香港土生土長的華人精英,則認定事件為廣州政府對香港的侵略。是以,當香港政府徵召他們與罷工工人抗衡時,他們並不只是消極的配合,而是盡心盡力積極參與。香港華人精英在同仇敵慨抵抗外侮的過程中,建立起效忠本土的身份認同,並向香港政府證明了他們對殖民地體系的忠誠(Chan Lau 1990, Carroll 2007)。

1920年代的廣州(圖:Wikimedia Commons)

1920年代的廣州(圖:Wikimedia Commons)省港大罷工初期,香港流失大批勞動力,令百業蕭條,社會人心浮動、治安不靖。何啟生前的友人及合伙人曹善允臨危受命,義務擔任臨時工務處長,善用華商階層的結社網絡,透過各大商會及街坊組織動員未參與罷工的市民。這些組織成立多支自衛團,維持社會秩序,防止罷工搞手搗亂、或以恐嚇手段威逼他人罷工。

除此以外,這些社會組織亦四出尋找義工及希望復工的工人,填補因罷工而出缺的崗位。部份勇敢的華人精英與陳炯明舊部梁永燊將軍合作,成立特務組織工業維持會,一方面暗中調查罷工領袖,另一方面則用武力對付罷工工人。部份未有參與罷工的基層華人,則自告奮勇加入輔助警察及皇家香港軍團,同時自行組織義務消防隊。經各方努力,香港大部份經濟活動到7月逐漸恢復。雖市況未如昔日繁華,至少香港經濟能持續運作下去。華人精英的本土保衛戰,至此先勝一仗。

香港華人精英亦發起輿論戰,爭取普羅大眾支持,以抗衡罷工領袖們的論述。他們運用其社會組織動員香港中學生派發傳單、張貼街招,宣傳反對罷工的訊息。學海書樓等前清御史則獲得大筆資助,讓他們制定學校教材,以傳統文化抗衡自五四起的新思潮,強調維持社會秩序的重要性。華人精英亦在罷工期間創辦《工商日報》,成為反對罷工的輿論平台。罷工結束後,該報繼續擔當公共領域的角色,讓華人精英討論政治及社會事務。

1925年11月,漢學家出身的金文泰接任港督,決定與廣州政府談判,周壽臣和羅旭龢擔任香港代表,負責北上與廣州政府及工人代表談判。工人代表質疑周羅兩人之代表性,令談判破裂。華人精英鍥而不捨地繼續聯絡蔣介石和汪精衛,雖未能達成協議,但談判氣氛比之前有所改善。

第18任香港總督金文泰爵士(1875 - 1947)督憲閣下。任期為1925.11 - 1930.2(圖:Wikimedia Commons)

1926年3月,廣州發生企圖劫持蔣中正的中山艦事件。蔣中正及其國民黨右派乘勢發動政變,汪兆銘等國民黨左派以及國民黨內的共產黨員失勢。省港大罷工亦因此失去其幕後支持者。到6月蔣中正主導的廣州政府決定北伐,遂決定修補與香港的關係,9月18日單方面宣佈於雙十節結束罷工。香港罷工工人的民族主義熱情遭廣州政府出賣,亦未能爭取到任何本土勞工權益,下場十分悲慘(蔡榮芳 2001)。

省港大罷工發生前,香港政府並不完全信任華人精英,行政吸納政治的體系中最高的行政局內一直都沒有華人代表。華人精英在省港大罷工期間積極抵抗廣州政府的干預,令香港政府意識到他們對殖民地體系的忠誠。罷工期間負責與廣州方面談判的周壽臣在1926年獲委任為行政局議員,勞苦功高的曹善允亦於1929年成為立法局議員。自此香港本土華人精英成為了香港政府主要管治伙伴。

與此同時,華人精英合作對抗廣州政府的經歷,使他們產生命運共同體的想像。在中國國族主義代表着政治正確的年代,華人精英會辯稱他們是要以更務實的方式愛國,但他們心目中已經視香港為自己的家鄉、為自己首要的效忠對象。他們為了香港,可以與原為母國的中國對着幹,與香港政府的殖民地體系合作無間。精英本土意識自此成形(Carroll 2007)。

1930年代的香港。(圖:Wikimedia Commons)

1930年代的香港。(圖:Wikimedia Commons)這種精英本土意識,看似是一小撮人的獨特思維,其實際影響卻可以極為深遠。安德森指出作為國族主義先鋒的南美獨立運動,參與者多來自佔人口少數的奴隸主階層。比如說創立大哥倫比亞的玻利維(Simon Bolivar),本身乃委內瑞拉的貴族,家族擁有多座由奴隸開採的礦場。

東南亞諸國的獨立運動領袖,則多為曾加入殖民地體系的文化精英:他們在同一晉升階梯中共同升遷的過程中,產生了命運共同體的意識。當這些意識透過文化傳播或是制度安排滲透到普羅大眾那邊,便可能催生新一輪的國族主義運動(Anderson 2006)。

香港華人精英的本土意識成形後,亦會透過各種可見的制度及隱藏的習慣,潛移默化香港社會。當社會條件成熟,這種原屬於精英的小眾意識將演化為普及的族群本土意識。中國赤化後,香港與中國的邊界比以往遠為封閉,為本土意識的開花結果提供理想的土壤。

沒有留言:

張貼留言