我們現下所處的是一個什麼樣的時代?每隔三、五年,總有一些朋友會這樣問。(網路資料,楊德昌電影《一一》劇照)

我們現下所處的是一個什麼樣的時代?每隔三、五年,總有一些朋友會這樣問。

不是用口問,是以他們的生活形態來發出這樣的疑問。

當然,他們所以會有這種想法,多少已顯示出這時代不甚美好。並且,在這時代籠罩下的生活面貌便呈現低落、無聊、乏趣、無敬畏、無崇拜、無愛等特質。通常敏感的這群朋友最能從自己的心境中來感察時代;倘若他們沒看到好的文學作品、沒遇上脫穎而出的新導演、沒聽到好的音樂、沒看到更有才氣的繪畫時,便隱隱覺得有點不對勁了;隨即再看向馬路上的人群、車群、注意公共場所中人們的模樣與談吐、又不時轉扭一下各台電視、翻展一下報紙,終而一襲低壓的空氣就此披靡過來了──時代變得不好了!

當一個人有了這感受後,他很快從電話中或從碰面中得知他的朋友們也有類似的情況;大夥見面時無精打采,很奇妙地會每人不約而同對許多原本有興趣之事現在再也提不起勁來了。

這就像傳染病一樣。每個人都逃不出這處境,否則也不會牽涉到要去用上「時代」這麼浩大、嚴重的字眼。

這幫朋友,十年前二十年前皆是自許清高的文藝深諳之雅人,現在都不甚在意於藝術作品之欣賞矣。以前罵的最兇的半藝術品或商業作品現在反受到他們不時的青睞。以前愛嚴肅的,現在好輕鬆鬧趣的。以前對沉悶的作品不但不嫌厭,反而專心索求其中細膩的形而上意義;如今對沉悶的作品一點也不願注意,並且別人提及時,他們常回說:「那是深奧的藝術,我看不大懂」這類話。倘若以前很犬儒(cynical)於不看次級品,現在說這種話便是另一種更世故的犬儒,或說是犬儒到了極點。

他們以前喜歡純藝術,現在喜 歡有花招穿插的類型作品(genre)。以前喜歡作品中哲學宗教氣氛環繞的出世感召,現在卻愛充滿市井人情與嘲諷笑話的現實情趣。以老片為例,從前愛看英瑪.柏格曼(Ingmar Bergman)的電影,有一部看一部,將他當特別專題來研究;現在卻覺得看約翰.休斯頓(John Huston)的電影也不錯。有時甚至弄不清楚是誰導演的,只要故事看來過癮、演員亦合胃口,便即去了。進電影院從前當成大事,絕不遲到;如今無所謂。以前一次看兩部片子仍興高意烈,現在不但怕進連映兩片的藝術片戲院,並且常看一部片也打瞌睡。還有,現在頗能無所謂於看電視(雖然並不愛),以前則逼自己決計不可染上電視毒。(圖)Ingmar Bergman的電影《婚姻生活 Scener ur ett äktenskap》

歡有花招穿插的類型作品(genre)。以前喜歡作品中哲學宗教氣氛環繞的出世感召,現在卻愛充滿市井人情與嘲諷笑話的現實情趣。以老片為例,從前愛看英瑪.柏格曼(Ingmar Bergman)的電影,有一部看一部,將他當特別專題來研究;現在卻覺得看約翰.休斯頓(John Huston)的電影也不錯。有時甚至弄不清楚是誰導演的,只要故事看來過癮、演員亦合胃口,便即去了。進電影院從前當成大事,絕不遲到;如今無所謂。以前一次看兩部片子仍興高意烈,現在不但怕進連映兩片的藝術片戲院,並且常看一部片也打瞌睡。還有,現在頗能無所謂於看電視(雖然並不愛),以前則逼自己決計不可染上電視毒。(圖)Ingmar Bergman的電影《婚姻生活 Scener ur ett äktenskap》

歡有花招穿插的類型作品(genre)。以前喜歡作品中哲學宗教氣氛環繞的出世感召,現在卻愛充滿市井人情與嘲諷笑話的現實情趣。以老片為例,從前愛看英瑪.柏格曼(Ingmar Bergman)的電影,有一部看一部,將他當特別專題來研究;現在卻覺得看約翰.休斯頓(John Huston)的電影也不錯。有時甚至弄不清楚是誰導演的,只要故事看來過癮、演員亦合胃口,便即去了。進電影院從前當成大事,絕不遲到;如今無所謂。以前一次看兩部片子仍興高意烈,現在不但怕進連映兩片的藝術片戲院,並且常看一部片也打瞌睡。還有,現在頗能無所謂於看電視(雖然並不愛),以前則逼自己決計不可染上電視毒。(圖)Ingmar Bergman的電影《婚姻生活 Scener ur ett äktenskap》

歡有花招穿插的類型作品(genre)。以前喜歡作品中哲學宗教氣氛環繞的出世感召,現在卻愛充滿市井人情與嘲諷笑話的現實情趣。以老片為例,從前愛看英瑪.柏格曼(Ingmar Bergman)的電影,有一部看一部,將他當特別專題來研究;現在卻覺得看約翰.休斯頓(John Huston)的電影也不錯。有時甚至弄不清楚是誰導演的,只要故事看來過癮、演員亦合胃口,便即去了。進電影院從前當成大事,絕不遲到;如今無所謂。以前一次看兩部片子仍興高意烈,現在不但怕進連映兩片的藝術片戲院,並且常看一部片也打瞌睡。還有,現在頗能無所謂於看電視(雖然並不愛),以前則逼自己決計不可染上電視毒。(圖)Ingmar Bergman的電影《婚姻生活 Scener ur ett äktenskap》

至於文學,以前連海明威都幾乎看不大上眼,總要挑福樓拜、卡夫卡、亨利詹姆士、齊克果、曹雪芹、湯顯祖才覺得不負自己一番修為與超脫氣質;現在則對以前讚賞有加的湯瑪斯曼、艾略特(T.S. Eliot)極度的不能容忍,會說艾氏的《四重奏》(Four Quartets)無聊又虛假,某日逛書店時會突然心血來潮買本《三國演義》回家,並隨之讀得興趣盎然。然現在雖不愛晦澀,卻也不至要弄到去看韓劇,也未必因此喜歡武俠小說,主要在於他們想在無趣中尋找些微激盪,不意味著要一昧低俗。低俗作品不一定能提供趣味。就像有時有人想看珍.奧斯婷(Jane Austen)或張岱的《陶庵夢憶》雖是為了自娛,卻這些作品本也格高。

一說到看書,這些朋友真是夠苦的;幾乎沒有書在現時令他們高興的。他們若不是過於無聊,又加以當年有隨手取下一本書來看的習慣,現在原是壓根兒無意於讀書的。

並非沒有好書,乃沒有好心境去受浸這些書。

再說到生活外觀。從前居家最恨塑膠製品,現在仍然不愛,但有些塑膠品容易在手邊備得的,也不介意將之派上用場。到朋友家,以前挑東挑西,對品味低俗的佈置心中很不以為然,現在則視而不見,連被饗以防腐劑充滿下的速食麵(以前最恨的食品),也張口便吃。以前穿衣服重格調、講配色,戴眼鏡選特別眼鏡框,總希望弄個內外兼修、表裏如一;現在裏面既早已不求文雅了,外邊索性隨便亂加衣服在那愈發出軌的臭皮囊上,也正應了表裏如一。

他們從前多麼期望專注於創作,現在則甘於做些通俗的上班工作。不上班,不知更要寂寞至何矣。其中若真有人還要創作,則在上班之餘偷偷進行,能做多少是多少,不特強求。表面上做一個普通上班人,這樣創作起來更能加上一層迷彩,使浪漫減至最低,這才是世故的一件講究絕招。在這情形下,以前同儕中仍一逕還在寫詩的,便會不時受到他們的冷嘲熱諷,說什麼「他們真是了不起,還能詩一直寫下去。」事實上能一直詩寫下去不輟的,在某一意義言,是生活仍沒受到別的移擾,仍能安住於一種心靈上的安樂象牙塔。這對已改變的人言,或者一來根本這些詩人想得很窄、尚不得創作另外更多面、更紛擾的廣濶世界,一來也可能這些詩人始終可以將自己的生活形式與心理狀況守得篤定,不易被變化駁雜的外在世界所左右。

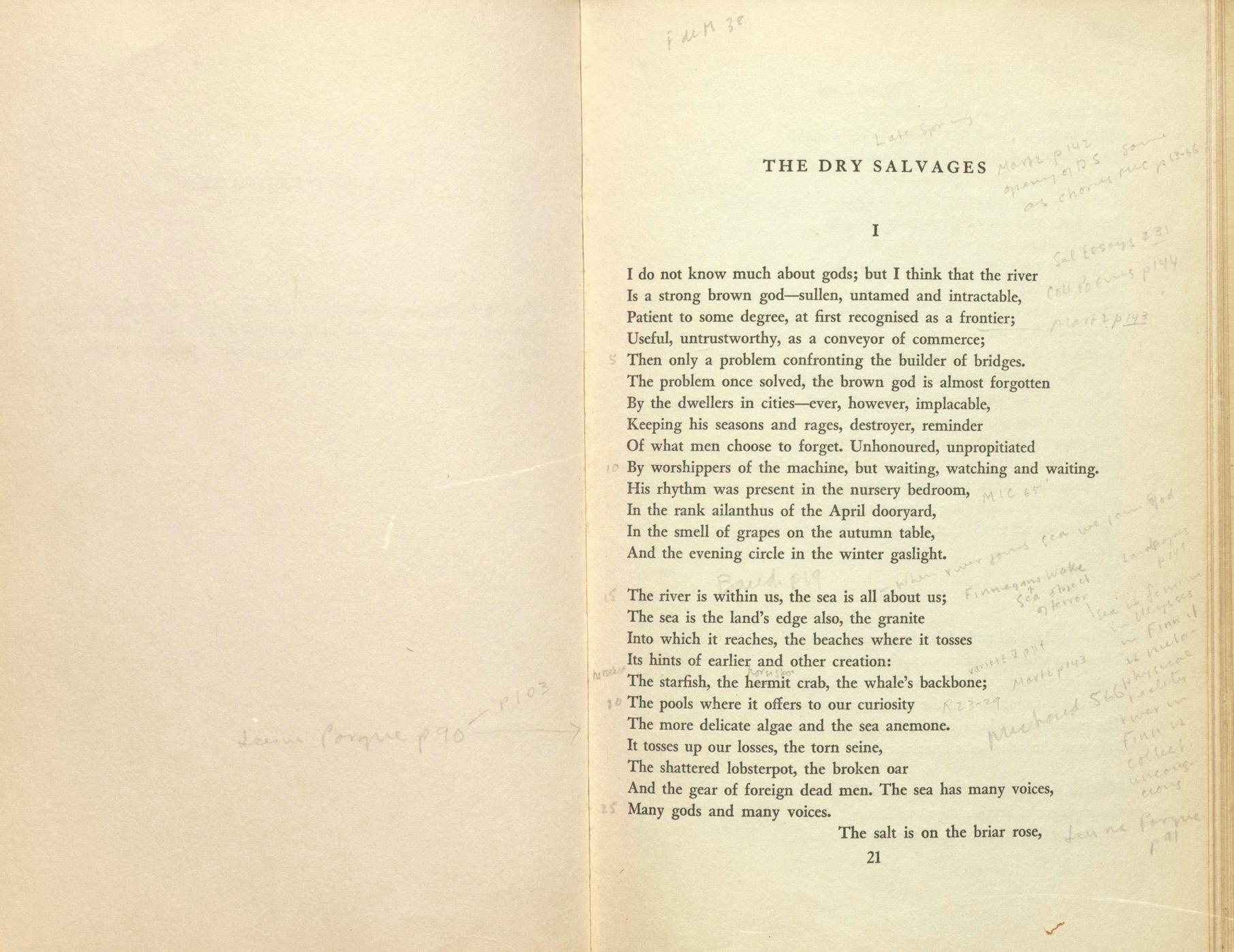

現在則對以前讚賞有加的湯瑪斯曼、艾略特(T.S. Eliot)極度的不能容忍,會說艾氏的《四重奏》(Four Quartets)無聊又虛假。(Eliot Marginalia《Four Quartets》)

當然,外在的因素不足以顯明任何證據,作品的優或劣、高或低,端看作者個人的才情,他在象牙塔內或象牙塔外皆無關宏旨,雖然許多寫得窄侷的作家常是住在塔內之人。但真若要怪,只能怪人,不能怪塔。

這些詩人未必沒寫好詩。還有,即使寫得窄,或即使幽居塔內,未始不是生活有希望的一種現象。那些現在手足無措於枯燥沉悶的人從前便是如此;凡事滿盛希望、遇事專情、待人耐心、心中常存浪漫、每件小節皆要求到最高理想,有一點情之所至金石為開的況味,也因此那時總很快樂,也同時很憂慮事物之不臻美好。但憂慮一陣後快樂很快又來,那時真是「有感覺」的時代。現在則凡事沒有耐心,雖非對未來不抱希望,但很不能忍受故作希望狀之浪漫。

他們怕浪漫,就像少年時怕見到女孩子太美,有一種極接近受傷的玉碎感。他們看西部片、警匪電視、聽笑話、甚至說些帶粗字的口頭禪或黃色笑話皆是將這無聊乏趣的情境做片面的、小節上的些微治標醫療。

但他們並不太過在乎錢,他們不追逐錢,雖然不時也會憂慮匱乏。事實上,專心於金錢賺取的人,往往日子過得篤定,也不東跑西找,自尋煩惱。又若完全甘於隱逸、避免知覺社會、一心自管身邊兩、三件人生基要事體,也能安寧渡日。只有這些半調子對人生寄望頗高、又不放棄其小市民之社會注意的聰明知識分子,才會弄到前面說的兩不得其情、一無所是的田地。

他們以前愛去各類地方、四處做奇異新趣之發現,也能在那些地方得其娛樂;現在每次去每次沒有樂趣,愈去愈覺得沒有地方去,只好又轉身回家。回家前早知隨即會沒事做,順手買一兩份周報、一包香煙、兩包零嘴帶回家中,就像準備過冬一般。抽了煙、看了報、轉了一回電視頻道,又無聊了。如此在家中待上一陣,又要去外頭一下,那怕是重溫一下無聊也好。便如此反反覆覆,終弄到對凡事不太帶勁、不特抱浪漫希望了。

外間與家中是理應有趣的嗎?這時代的外貌理應充滿歡樂嗎?這些朋友必然還沒將浪漫念頭完全壓抑乾淨,而這浪漫念頭是從少年時代不知怎麼在心底建立起來的。

外間與家中是理應有趣的嗎?這時代的外貌理應充滿歡樂嗎?這些朋友必然還沒將浪漫念頭完全壓抑乾淨,而這浪漫念頭是從少年時代不知怎麼在心底建立起來的。

他們做少年的那個時代是真比較好嗎?當然不是。是浪漫的想像一逕在作祟。不論是歷史上哪個時代,人皆憧憬未來與懷念過去並艱苦地熬渡現在。現在即使再好、再歡樂也是用「過」的,怎麼也比不上過去與未來是用「想」的來得美好難捨。而人生便因有過去未來供我們眷戀溫慰,方使得現在雖苦也一逕存著希望續往下行。「現在」是何許多的笑淚苦樂與過去未來全部交織一道的整個世界。「現在」何嘗不就是人生或歷史的代名詞?

浪漫的想像一逕在作祟。不論是歷史上哪個時代,人皆憧憬未來與懷念過去並艱苦地熬渡現在。(網路資料,Woody Allen《午夜巴黎》劇照)

1952年生於台北。先習電影,後注心思於文學。70年代末以短篇小說《村人遇難記》深受文壇矚目。80年代浪跡美國,所寫多及旅行,被視為台灣旅行文學的重要奠基人。他文體自成一格,文白相間,堪稱「舒式風格」。2005年起撰寫小吃專欄,自此小吃寫作又成了他另一塊招牌。著有《讀金庸偶得》《臺灣重遊》《理想的下午》《流浪集》《門外漢的京都》《台北小吃札記》《窮中談吃》《水城臺北》《台灣小吃行腳》等。

沒有留言:

張貼留言