1989年6月3日晚至4日凌晨發生在北京的那場屠殺,導致幾百人、或許幾千人喪生。至今,它仍然是中國當代史上最重要、最慘痛的事件。

就在人民軍隊將槍口轉向人民那一刻,共產黨的合法性被動搖,中國進入了資本主義式改革迅速推進的時代。繼這次事件之後,柏林牆倒塌,蘇聯垮臺,重整後的中國教育體制更加側重民族主義的灌輸,共產黨與其領導的民眾訂立了新的契約,即允許致富、但政治免談。

盡管共產黨試圖抹除有關這次事件的記錄,但傷疤仍然留在民眾的集體意識中。對於當年聚集於天安門廣場、與年事已高的獨裁者們對峙的理想主義學生領袖而言,創傷、負罪感和憤怒一直在之後的歲月中揮之不去。

加州大學河濱分校(University of California at Riverside)教授、《中國“六四”真相》(Tiananmen Papers)聯合編者林培瑞(Perry Link)表示:“這些學生被號召登上國際舞臺時都還非常年輕,許多人對經歷這樣的事情還未做好準備。對於中國原本可以成為什麽樣子、以及如何成了今天的樣子,他們也仍感覺承受著巨大壓力、負有重大責任。”

這些學生領袖幾乎沒有一個獲準回國,即便是奔喪、或探望年邁的父母也不行。他們在自己的祖國變成了不相乾的人,只能在避難地漂泊。

美國亞洲協會(Asia Society)美中關系中心主任夏偉(Orville Schell)說:“這些年輕人被驅逐出自己的生態環境,被剝奪了氧氣。不得不說,共產黨將他們這樣的人放逐出去,其實是聰明的做法。”夏偉1989年也在北京。

今天的中國政府是當年那個下達屠殺命令的政府的繼任,許多高層領導人當年要麽直接參與了政府的清場決定,要麽從這一決定中受益。

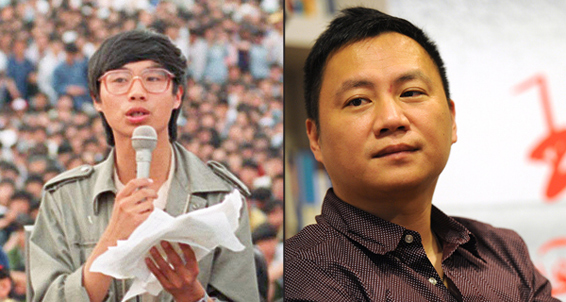

王丹和吾爾開希等許多學運初期的抗議領袖,仍然堅持著最初的事業和理想。較晚加入學運的廣場指揮部“總指揮”柴玲以及她的“副手”李錄,後來則走上了另一條道路。

如果這些曾經的學生領袖被允許回國,他們可能會不認識那些象徵著物質至上、財富和權力的各種事物——這些都是在中共25年相對平穩的持續統治中發展起來的。但中共仍然壓制異見、思想和記憶,這或許會讓他們感到相當熟悉。

吾爾開希:“我不後悔我的行為,但代價太慘重”

天安門運動的許多參與者和研究者認為,這種傲慢無禮的態度成了壓在中共強硬派身上的最後一根稻草。

5月20日,在吾爾開希與中國總理李鵬當面對峙兩天後,李鵬宣佈戒嚴。因下達屠殺指示,李鵬後來被稱作“北京屠夫”。兩周後,坦克開進廣場,徹底鎮壓了這場運動。時任中共中央總書記、奉行改革立場的趙紫陽從此被軟禁在家,直到2005年去世。

事件後,政府公佈了一份學生領袖通緝名單,上面印著他們的名字和模糊不清的照片。當年僅21歲的北京師範大學教育系學生吾爾開希,在名單上排名第二。

現年46歲的吾爾開希表示:“我得知人民解放軍接到了秘密指令,說吾爾開希不用抓活的,所以我決定離開北京。”

在普通市民、黑社會和蛇頭的幫助下,他被秘密帶到了當時還是英國殖民地的香港,最終到了美國。他在哈佛大學(Harvard)學習了一年,然後又去了舊金山的多明尼克大學(Dominican University)。

自上世紀90年代中期,他一直生活在台灣。迴首往事,吾爾開希非常清楚四分之一世紀前,他參與領導的那場運動的重要意義。吾爾開希是維吾爾族,最近一連串的恐怖襲擊被中國政府歸咎於這個少數民族。

他說:“這是歷史上最偉大、最有影響的運動之一。它標志著冷戰結束、共產極權主義的消亡,也是中國的一個轉折點。”

在1989年4月的首次學生大游行中,以及在博得全國和全世界同情的大規模絕食抗議中,吾爾開希都是關鍵組織者。

但在屠殺發生前的幾天,他被驅逐出了學生領導層,因為他主張撤離廣場,被視為不夠激進。

與一些同代人不同的是,直到今天,他仍然堅決主張中國應實施政治改革。

他說:“我決定繼續當一個民主活動者和異見者,原因有很多,但作為幸存者的負罪感是其中最重要的原因。我們做了件勇敢、光榮的事情,我不後悔我的行為,但對許多人,包括我自己而言,代價太慘重了。”

柴玲:“一定會有民主的”

1989年5月末,以天安門為中心的抗議活動即將以流血收場之際,一個令人意想不到的人物成為了這場中國學生民主運動的“總指揮”。

23歲的心理學學生、身材瘦削、擁有聖女貞德般熱情的柴玲,成為了那場舉世震驚的革命的標志性人物。

柴玲上周在美國的家中接受採訪時說:“當時有記者問我們是不是要民主?我們真不知道是什麽。就覺得挺好的。所以在廣場建立起了民主的雛形。”

柴玲或許是那場學生運動的幸存者中最富爭議的人物。這場學運曾撼動中共的統治,改變了中國當代史進程。

柴玲在屠殺發生前幾天接受採訪時所說的話,至今仍然讓許多中國異見者感到憤怒。採訪中她的情緒非常激動,話說得有點混亂。

她當時說:“下一步,作為我個人,我願意求生下去。廣場上的同學,我想只能是堅持到底,等待政府狗急跳牆的時候血洗。”

她的這些話,也許要放在當時的情境下理解——她當時面對極大的壓力,因為她剛剛得知自己上了政府的黑名單,而軍隊正在北京郊外集結。

柴玲說,自2009年信仰耶穌後,那種自責、內疚和抑鬱感就都消失了。

她懷著熱枕皈依了宗教,這種熱忱與當初那股狂熱如出一轍,正是那種狂熱推動了革命的爆發,也促使她堅守到最後一刻,直到坦克和軍隊突襲廣場。

6月4日凌晨,幾千名堅守廣場的頑固學生終於決定撤離。

柴玲走在最前面。他們得以撤離,一定程度上要歸功於劉曉波與當局的談判。劉曉波是諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)得主,因倡導在中國進行和平政治改革被判處有期徒刑11年,目前仍在獄中。

在“黃雀行動”(Operation Yellow Bird)的幫助下,柴玲得以取道香港,逃往法國,後來獲得獎學金去了美國普林斯頓大學(Princeton University)。

她曾是虔誠的佛教徒、女商人、活動家和慈善家,但從未返回過中國。

中國在她看來已成現代版的所多瑪(Sodom)與蛾摩拉(Gomorrah),這里的人民只在乎金錢和肉體享受。

“一定會有民主的,一定會比民主更好,像天國一樣。”她說,“我們所有的眼淚都會擦乾,沒有不幸福。”

王丹:“年輕一代遲早會挺身抗爭”

25年前,王丹還是北京大學歷史系的大一學生,他主辦“民主沙龍”,並擔任一本雜志的主編。但他率領學生在天安門廣場絕食抗議的場景,通過電視畫面傳遍世界,讓他突然成名。

鎮壓過後,他被共產黨列上黑名單,排名首位。他隨即出逃,但不久被捕。二三十歲這段年華,他大部分時間都在獄中度過,終於在1998年美國總統比爾•克林頓(Bill Clinton)訪華之前保外就醫。

二十多年前,王丹的娃娃臉成為天安門抗議事件的標志。直到今天,王丹仍然對這場將共產黨陰暗面暴露在國際聚光燈之下的運動感到自豪。

“我為我的公民同胞深感自豪,當時有那麽多人為民主挺身而出,”他在台灣表示。王丹現在台灣教授歷史,他無法回到中國大陸,但從遠處——他有時在臺北住,有時在洛杉磯住——觀察中國,他對中國新任主席的政治改革表示悲觀。

“習近平在政治方面將更保守,可能比胡錦濤還要保守,”他說。“從‘六四’25周年紀念日之前的種種情況就能看出來——許多人被捕了。”

但和來自大陸留學生的交談,讓他感覺到中國年輕人瞭解1989年事件真相的渴望(這在中國還是禁忌話題),這讓他稍感樂觀。“他們中的許多人急於瞭解……25年前事件的真相,”他表示。他解釋道,許多學生在抵達台灣之後立即訪問在中國大陸被禁的Facebook,瞭解天安門事件。“他們仍然有好奇心和求知欲,這很重要。”

但他認為,現在這代人將以不同的方式抗爭——他們會運用互聯網這一強大工具——而他們追求的目標也與1989年聚集在天安門廣場的抗議者們不同。

“我們這一代人為國家的利益而鬥爭。對我們而言,民主是為了中國,”王丹表示,“對年輕的90後一代而言,他們遲早會挺身抗爭,但他們可能是為了自己的利益而鬥爭,為了自己的自由而鬥爭。”

李錄:“我們不為政府工作,而是成了企業家”

芒格是沃倫•巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)的副董事長。李錄是天安門事件中的學生領袖之一,後逃出中國,1996年同時獲得哥倫比亞大學(Columbia University)的經濟學、法律和工商管理等三個本科學位,之後遇見了芒格。

在投行帝傑(Donaldson, Lufkin & Jenrette)短暫供職後,李錄創立了自己的公司。在經過兩人共同的朋友牽線認識後,芒格對這個年輕人的“可怕”智慧產生了深刻印象。

“‘我把芒格家的錢交給你打理’——這句話我一生中只說過一次,”芒格回憶道,“我之前從未這麽做過,之後也沒有。這是一次很棒的投資。”

在哥倫比亞大學讀書時,李錄聽到了巴菲特的一次講話,這場講話讓他深信,他的前途在金融業。“由於天安門廣場的悲劇,我這一代不為政府工作,而是成了企業家,”2012年他在母校演講時說。“今天,中國所有的主要私人企業都由我這一代人領導或出資。這是企業家精神最強的一代。”

李錄最為人所知的是他對中國電池和電動汽車廠商比亞迪(BYD)的投資。雖然比亞迪目前處境艱難,今年一季度銷售額下滑30%,但他最初投入的4000萬美元如今已增值到逾2.8億美元。

他的基金是比亞迪的第二大投資者,占7%的股份,巴菲特旗下的中美能源控股(MidAmerican Energy Holdings)則持28%股份。芒格表示,對李錄的基金的投資已經獲得“百分之幾百的回報”。

上世紀90年代初,李錄的魅力和英文天賦(他在抵美之前還不會說英語)很快讓他成為人權領域的明星。那時美國每年都會辯論是否應當因為天安門事件對從中國進口的商品徵收懲罰性關稅,李錄在辯論中的表現引人註目。

李錄現在很少談及天安門事件,並且拒絕了採訪請求。如果接受採訪,他在中國的投資活動可能受阻。他目前經常往返中國。

“你可能會以為,從李錄的革命背景來看,他身上會帶有我們常見的那種仇恨,”芒格表示,“但恰恰相反,他被現代中國深深打動。我要說,他身上既有美國人的氣質,又有中國人的氣質,但他現在基本上是個資本家。他的身體里已經沒有一根骨頭帶有革命氣概了。”

“黃雀行動”如何幫助800名異議者逃出中國?

在坦克駛入天安門、政府公佈“反革命”通緝名單幾天後,營救天安門事件學生領袖的行動便告開始。

行動命名為“黃雀”,出自中國諺語“螳螂捕蟬,黃雀在後”。行動目的是將學運的知名人物轉移至西方,以保證他們的安全。

行動大獲成功。普通的中國百姓、同情抗議運動的中共官員、香港活動人士、西方情報部門、外交人士和香港三合會黑幫看上去沒有聯系,卻在這次行動中聯合起來。

在21名被通緝的運動領袖中,包括吾爾開希、李錄、柴玲和封從德(柴玲當時的丈夫)等15人借助偽造的身份證件、護照,喬裝從中國大陸逃往香港,再被送往國外。先後共有800人逃脫。

許多人先去到法國,但大多數人後來拿到常春藤聯盟(Ivy League)大學的獎學金,轉赴美國。

諸多記述表明,解救行動獲得了英國秘密情報部門軍情六處(MI6)和美國中央情報局(CIA)的幫助。行動中用上了乾擾器、紅外信號接收器、夜視鏡和武器。

同情人士利用公交車、船隻、火車、汽車、驢車和儲油罐,幫助學生領袖輾轉兩千多公里,從北京來到香港。

很多人躲藏數月,然後被走私者和蛇頭(不少拿到了高額報酬)送到香港。

柴玲在逃亡近10個月後,藏身於貨箱中抵達香港,身邊滿是已經腐爛的臭魚。營救吾爾開希的行動兩度失敗,之後他才成功逃離。

由於存在額外風險,平均每人的營救成本在5萬至10萬港元之間,比將普通人偷渡出中國的成本多出一倍。吾爾開希的營救成本在60萬港元左右。

營救資金來自商人、黑幫頭目、捐款和外國政府。英國殖民政府協助了將異議者轉移出中國的後續行動,直到1997年主權移交。在回歸中國後,香港有關“黃雀行動”的所有記錄被抹除。

沒有留言:

張貼留言